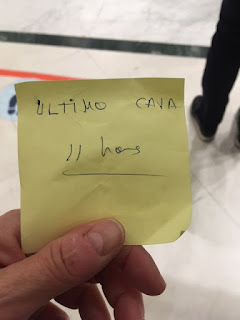

Entro en mi sucursal bancaria. La cajera viene corriendo hacia mi, que soy la última de una larga fila, y me entrega un post-it. “Usted es la última. Si viene alguien más le dice que la caja ya está cerrada”. No sabía que lo de trabajar para el banco fuese tan literal.

La fila avanza muy lentamente. Varias de las mesas de la enorme sala están vacías. No sé si habrán comenzado los despidos o si los ausentes estarán de baja por ansiedad o por COVID; aunque quizá simplemente se hayan ido a tomar un café o a hacer la compra.

Junto a otro escritorio dos empleadas charlan relajadamente de sus cosas. Una de las clientas de la fila se acerca a ellas y pregunta si la pueden ayudar: “Lo siento. Sin cita no podemos atenderos. Son las normas. Espera la cola. La cajera te atenderá”. Y continúan con su conversación intrascendente.

Paciencia. Las grandes entidades financieras están decididas a domesticarnos. En vez de los Evangelios nos leen el catecismo ultraliberal. Los templos de las Finanzas se elevan hacia los cielos con su carne de mármol, acero y cristal para mayor gloria del capital. Amén.

Entre tanto la gente se entretiene conectándose a su teléfono móvil. Unos miran Facebook. Otros comprueban su correo electrónico. Otros, simplemente, revisan sus WhatsApp. Yo escribo estas notas, furiosa e impotente. De fondo se siente el claqueteo analógico de los sellos de caucho.

Algunos de los empleados de las mesas fantasma regresan a sus puestos dejando a su paso un olor a café y unas miradas avergonzadas y esquivas.

La cajera suda tinta china detrás de la mampara. Desde aquí es imposible saber si es eficiente, pero es la única que parece hacer algo productivo. Los demás susurran al teléfono como si estuviesen en un confesionario o entretienen sus horas en el laberinto informático.

Inesperadamente se rompe la calma monacal. Una señora, de una cierta edad, irrumpe, desesperada, porque el cajero automático se ha “tragado” su tarjeta. “Pues póngase a la cola que hasta que la cajera no termine con las ocho personas que tiene delante nadie podrá salvarla de su angustia”. “Pero ¿y si alguien manipula el cajero y se lleva mi tarjeta?”. “Señora, esas cosas no pasan. Los cajeros son muy seguros.” La pobre mujer obedece a regañadientes y reza sus quejas en voz baja a mis espaldas. Afortunadamente no he tenido que enseñarle el post-It arrugado que me ha dejado la cajera como quien le guarda la vez a una parroquiana en la carnicería.

Y estando en esta tesitura tan absurda me da por pensar que una buena parte de estos empleados aplicados y obedientes estarán en breve engrosando las listas del paro para que los directivos puedan seguir cobrando sus sueldos (literalmente) millonarios. Y usted pensando que su dinero es suyo. Qué equivocado está. Ahora tiene que firmar una declaración de actividades económicas, como si fuese un gánster bajo sospecha; y un documento de aceptación para cumplir con la Ley de Protección de Datos - que no servirá para protegerle en absoluto-; y una declaración que acredite su residencia fiscal. Y, si aún así, la entidad tiene alguna sospecha, puede bloquearle la cuenta.

En fin, ya va quedando menos. Hemos perdido la dignidad y la paciencia en la espera, pero si logramos salir por la puerta de este templo con nuestro problema resuelto, nos encomendaremos a los cielos y lo olvidaremos todo. ¿Será que esos viejos titiriteros anónimos, con sus trajes grises y sus condescendientes sonrisas, están manejando otra vez los frágiles hilos de nuestras vidas?

No hay comentarios:

Publicar un comentario